入社1週間が過ぎた。

さて、好哉は相変わらず平田さんとカルガモ親子である。

出荷指示書に基づいて、荷物を集める平田さんの後ろをついて歩く。

平岡さんから指示を受け、積み上げられた商品から、指示された個数を取り出し、

集荷用のパレット(集荷用の台)に載せていく。

また、メーカーからの荷受けも行い始めた。

メーカーから届く大量の商品。

1つのパレットに100ケースほどのジュースが乗っている。

それが裕に10パレット。

倉庫に横づけされたトレーラーのウイングが開き、リフト車で降ろされていく。

場合によっては、手作業で降ろされていく場合もある。

それを平田さんと一緒に検品し、OKだった商品は、倉庫に収納される。

パレットにジャッキを挿入し、それを人力で引っ張って収納場所まで行くのだ。

体力勝負の仕事である。

収納場所まで運んできた商品は、製造年月の新しい商品だ。

一度ジャッキを抜き、古い商品を載せているパレットに差し込み、そのパレットを引き出す。

そしてまた、新しい商品が乗っているパレットにジャッキを差し込み、古い商品があった場所に格納する。

古い商品の在庫が少ない場合は、新しい商品が乗っているパレットに移し替える。

まさに肉体労働だ。

作業の仕方。効率的な商品を入れ替える方法などは、全て平岡さんの直伝だ。

それが有効なことに対しての効率化などは考える術もない。

それらの仕事が、

メーカーから仕入れられた商品を、ホリカワの倉庫に一時保管し、その後、注文を受けた小売店に配送されるという、マーチャダイジングの一部分を担っていることなど、露ほども知らず。

作業が流れていく。

[su_note note_color=”#dcdcdc” text_color=”#000000″ radius=”3″ class=””]

[su_quote cite=”Wikipedia-マーチャダイジング” url=”https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0″]一般的には、消費者の欲求・要求に適う商品を、適切な数量、適切な価格、適切なタイミング等で提供するための企業活動のこと。[/su_quote]

[/su_note]

ホリカワは、

地元の小売店からコンビニエンスストア、全国ブランドの大店舗小売店も顧客であり、県内8割程度の小売店とは何かしらの取引がある。

大きな流通網を独自に形成しているのである。

独自の配送システムと、こまめな営業によるサポート。

商品の改廃の多い食品業界において、販売動向を把握した営業に機動力があり、小売店にも受けが良い。

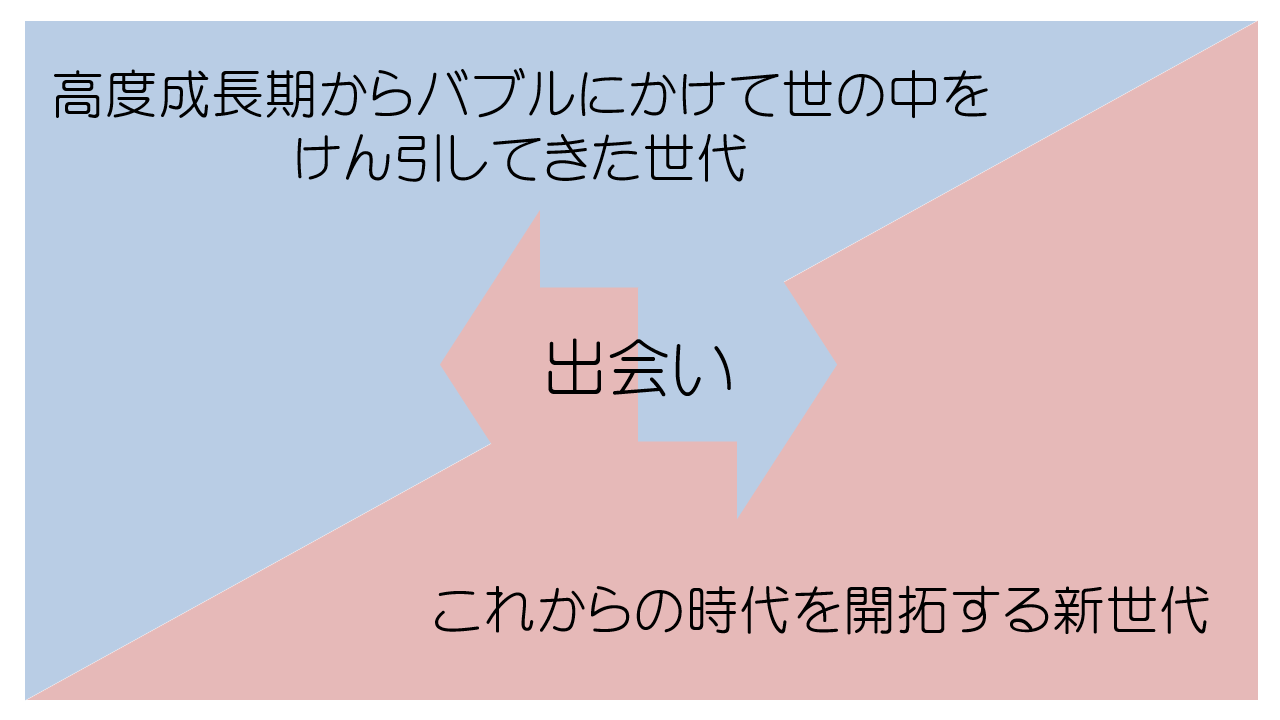

営業手法は少し古く人による人海戦術だ。それが繋がりを強めていた時代だ。

カルガモの好哉

カッコ良く言えばOJT(On the Job Training:オン・ザ・ジョブ・トレーニング)なのだろう。

[su_note note_color=”#dcdcdc” text_color=”#000000″ radius=”3″ class=””]

[su_quote cite=”Wikipedia-OJT” url=”https://ja.wikipedia.org/wiki/OJT”]職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し具体的な仕事を与えて、 その仕事を通して、仕事に必要な知識・技術・技能・態度などを意図的・計画的・継続的に指導し、 修得させることによって全体的な業務処理能力や力量を育成する活動である。[/su_quote]

[/su_note]

大手商社といっても、地方都市での話である。

まだまだ社員への教育制度というものが確立されていなかったのである。

先輩の仕事を見て覚えるという時代であった。

高卒の若者は倉庫に配属され、人工的な使われ方をするのだ。

まだまだ組織のなかの軽いギア(歯車)だ。漕いでも漕いでも進む距離は少ない。負荷が少ないからだ。

仕事の筋肉(力量)が少ない好哉にはちょうど良いギアなのだろう。

誰もが現状の仕事の仕方に疑問を持つ人はいない。

ただ、残業が多いという不平不満は良く聞こえてきていた。

今のところ好哉に残業はない。

定時のベルがなると、仕事の途中でも、平岡さんが「もう、上がっていいぞ」と、声を掛けてくれる。

そのあと、平岡さんは、黙々作業を続けているようだった。

次の日の朝一番で配達する荷物を取り出しているのだ。

翌日も同じように平岡さんについて歩いていた。

「もう大分慣れただろう」

「この指示票預けるから一人でやってみ」

好哉は少し焦った。

何しろ、この倉庫は広大なのだ。

しかも指示票には商品の場所が書いてない。

商品コード・商品名・数量のみである。

小売店ごとに個数を書いた指示票なのである。

つまり、商品がどこに収納されているか記憶していないと、商品を集荷できないのである。

まるで、学校のテストのようだ。

記憶力が問われる。

1週間、平岡さんについて歩いた好哉。

荷受けでの収納、配送用の商品の集荷。どちらも経験している。

倉庫に置かれている商品について、なんとなくは分かってきていた。

大体、類似商品ごとにエリアが決まっているのである。

だから、そこのエリアに行けばある。ということは、なんとなく分かっていた。

ただ、改廃が多い食品業界である。

毎日、新しい商品が入ってくるのだ。

頭の回転が集荷作業に慣れていない好哉にとっては、大変な作業だ。

ただ、そこのエリアに行くと、必ず誰かが作業しているので、分からなかったときは聞けば教えてくれる人がほとんどだった。

聞いた相手が忙しそうで、無視されたり、その人も分からない場合は、平岡さん頼みだ。

走って平岡さんを探し、場所を確認する。

さすが平岡さん、何を聞いても、ほとんどの場所を把握している。

そんな平岡さんに関心しつつ作業は進んでいく。

収納されている場所を、自分で取り出して覚えていく。

それが、今のところ好哉にとっての大事な仕事だ。

もちろん、集荷するという作業が第一目的ではある。

その目的を果たすために、商品の場所を覚えなければならないのである。

それが、この時代のこの会社OJTなのである。

今の時代から俯瞰して、陳腐だと言うことはできない。

コンピュータなど、一般的ではなかった時代なのだ。

次は

新入社員の諜報活動